APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS DO SÍTIOHISTÓRICO EPATRIMÔNIO CULTURAL KALUNGA

1 – INTRODUÇÃO

O levantamento e a dos atributos do meio físico constituem-se em um procedimento de alta relevância quando se pretende saber acerca das potencialidades e limitações do uso do solo. Este compreende um recurso do meio físico de fundamental importância, uma vez que formado naturalmente é nele que as sociedades edificam suas moradias e retiram seus alimentos.

O Sistema de Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras (RAMALHO FILHO et al., 1978; RAMALHO FILHO; BEEK, 1995) consiste em uma proposta de interpretação das potencialidades de uso das terras e melhoramento das mesmas e desde que foi tornado público passou a ser uma referência nacional e mundial para a elaboração de aptidão agrícola em ambientes tropicais úmidos. Passou também a ser referência quando se pretende elaborar planos de manejo que visem o uso racional e sustentável do recurso solo. Este, sendo um componente do meio físico que possui a sua formação quase que totalmente natural ou com influência antrópica, merece cuidados específicos, principalmente no que se refere às práticas de manejo nele adotadas.

Tais cuidados podem ser previamente elaborados por meio da associação de dados coletados em campo – levantamento direto – e representações cartográficas que, partindo de levantamentos indiretos facilitam a aquisição de mais dados, bem como informações acerca das características da superfície terrestre, tais como o relevo, propriedades do solo, uso do solo, disponibilidade hídrica, atividade fotossintética da vegetação entre outras variáveis, das quais pode-se fazer estudos integrados com a finalidade de se obter uma visão geral das potencialidades e limitações do mesmo.

O trabalho com dados espaciais georreferenciados – Geoprocessamento – vem proporcionando uma variedade de ferramentas e possibilidades de relacionamento entre elas para atender às mais diversas necessidades de usuários nas mais complexas e extensas atividades nas quais está envolvido. Dentre elas, cabe destacar o Sistema de Informações Geográficas (SIG) que oferece capacidade de coleta e de armazenamento de dados de diversas fontes, de tratar, de analisar e de representar estas informações em um formato passível de ser compreendido pelos diversos tipos de usuários (SOUZA et al., 1993).

Um SIG tem como principal característica a indexação dos dados pela localização como forma fundamental de organizá-los e tratá-los, estabelecendo a associação entre os dados e o local onde ocorrem. Ele permite explorar a capacidade dos dados para gerar informações por meio de análises espaciais interativas, que fornecem soluções rápidas, eficientes e precisas na solução de problemas relacionados com a distribuição espacial e temporal dos dados. Assim, a integração de dados relacionados ao uso agrícola possui como objetivo obter informações do solo, do relevo, da disponibilidade hídrica e estabelecer usos favoráveis para um maior rendimento das culturas sem levar o recurso solo à degradação.

A classificação da aptidão agrícola das terras, baseada na fertilidade natural do solo e no nível tecnológico que pode ser empregado no mesmo subsidia a distribuição racional das culturas por relacionar o recurso natural solo com a produtividade que o mesmo pode proporcionar com determinada cultura e prática de manejo. Ainda pode-se caracterizar o mesmo quanto às correções de caráter químico e físico, as quais podem ser empregadas com a finalidade de amenizar características desfavoráveis como acidez e declividade acentuada. Com isso, além da produtividade, busca-se também a conservação agroambiental (VALLADARES, et al., 2007).

Mapas de aptidão agrícola das terras fornecem informações de síntese e objetivas que, baseadas em critérios técnico-científicos, podem ser utilizadas tanto no planejamento agrícola (RAMALHO FILHO; BEEK, 1994), como na avaliação de adequação do uso das terras. Isso permite identificar áreas com uso adequado para culturas específicas, práticas de manejo adequadas, intensidade de uso, bem como a manutenção do equilíbrio ambiental.

Segundo Lepsch (2002), embora existam várias definições para o conceito de solo, o mesmo compreende um atributo do meio físico que é formado naturalmente. Ainda de acordo com o Manual Técnico de Pedologia do IBGE (2007) – que traz novas abordagens – a definição que melhor se adapta aos levantamentos pedológicos é a do Soil taxonomy (taxonomia de solos, 1988) e do Soil survey manual (manual de levantamento de solos, 1984) que considera também as influências antrópicas e assim o define:

Solo é a coletividade de indivíduos naturais, na superfície da terra, eventualmente modificado ou mesmo construído pelo homem, contendo matéria orgânica viva e servindo ou sendo capaz de servir à sustentação de plantas ao ar livre. Em sua parte superior, limita-se com o ar atmosférico ou águas rasas. Lateralmente, limita-se gradualmente com rocha consolidada ou parcialmente desintegrada, água profunda ou gelo. O limite inferior é talvez o mais difícil de definir. Mas, o que é reconhecido como solo deve excluir o material que mostre pouco efeito das interações do clima, organismos vivos, material originário e relevo, através do tempo.

Ainda, segundo Lepsch (2002), admitem-se cinco fatores no processo de formação do solo conforme descritos a seguir:

Material de origem: a ação do intemperismo nas rochas depende de seus materiais constituintes, os quais possuem estrutura e composição química e mineralógica definidas que irão influenciar no tempo de formação e composição do solo;

Clima: a precipitação e a temperatura, bem como a frequência e o tempo das mesmas em contato com o substrato geológico regulam a natureza e a velocidade das reações químicas. A disponibilidade de água (chuvas ou em subsuperfície) e sua composição e a temperatura agem acelerando ou retardando as reações químicas e, consequentemente, o intemperismo responsável pelas transformações físico-químicas que agem sobre as rochas;

Relevo: a topografia e a cobertura vegetal regulam a velocidade do escoamento superficial das águas e consequentemente o tempo de permanência da mesma em superfície. Esse processo associado a litologia da área é essencial para o armazenamento de água em subsuperfície e ajuda a caracterizar o ambiente quanto à susceptibilidade de carregamento de minerais e até mesmo erosões no solo. Isto interfere na quantidade de água que infiltra e percola no solo e consequentemente a profundidade do mesmo. Ainda este processo (em tempo suficiente) é essencial para consumação das reações químicas e drenagem do mesmo, impedindo a saturação por determinados componentes;

Micro-organismos: a decomposição da matéria orgânica libera gás carbônico, cuja concentração no solo pode ser até 100 vezes maior que na atmosfera. Isso diminui o pH das águas de infiltração. Alguns minerais, como alumínio, tornam-se solúveis somente em pH ácido, isto é, necessitam desta condição para se desprender de sua rocha de origem. Outros produtos de metabolismo, como ácidos orgânicos secretados por liquens, influenciam também os processos de intemperismo. Ainda, as raízes ao exercerem força mecânica nas rochas influenciam na quebra e decomposição das mesmas; e

Tempo: variável dependente de outros fatores que controlam o intemperismo, principalmente dos constituintes do material de origem e do clima. Em condições pouco agressivas de intemperismo é necessário um maior tempo de exposição das rochas aos agentes intempéricos para haver um perfil de alteração de solo bem desenvolvido.

2. DA METODOLOGIA ADOTADA

Para a determinação das classes de aptidão agrícola das terras foi utilizada a metodologia proposta por Ramalho Filho e Beek (1995). Essa metodologia de trabalho segue orientação original do Soil Survey Manual (Manual de Levantamento de Solos)do United States Department of Agriculture, (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América, 1951) e da Food and Agriculture Organization of the United Nations (Fundo das Nações Unidas para a Organização da Agricultura, 1976).

Para o Brasil a base deste modelo de classificação da aptidão das terras foi desenvolvida inicialmente nos anos 1960, como uma tentativa de classificar o potencial das terras para a agricultura em ambientes tropicais. A primeira aproximação continha muitos conceitos e procedimentos da FAO que serviram também de base à atual estrutura de avaliação das terras. Desde então, ela sofreu várias modificações e desdobramentos durante sua aplicação na interpretação de levantamentos de recursos naturais. Assim, o método é o resultado do trabalho de pesquisadores brasileiros, junto com especialistas da Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO – e representa uma reação à classificação da capacidade de uso das terras, a qual inicialmente havia demonstrado ser inadequada para classificar o potencial de terras em um país como o Brasil, onde, segundo Beek (1978), níveis de tecnologia muito diferentes convivem lado a lado (IBGE, 2007).

Assim, Beek et al.(1978) propuseram modificações no método visando a adaptá-lo para planejamento em longo prazo, conforme Estudo das Perspectivas de Desenvolvimento de Agricultura no Brasil (1975), e a aproximação mais recente – Sistema de avaliação da aptidão agrícola das terras, de Ramalho Filho e Beek, (1995) – é uma avaliação física das terras, baseada nas suas qualidades e em níveis de manejo para diferentes usos da mesma. Nesse método recomenda-se que a avaliação da aptidão agrícola das terras seja baseada em resultados de levantamentos sistemáticos, realizados com base nos vários atributos das terras, como: solos, geomorfologia, clima, vegetação entre outros atributos que possam caracterizar o solo, bem como o seu provável comportamento quando da implantação de determinadas práticas de manejo.

A avaliação da aptidão agrícola das terras baseia-se na comparação das condições oferecidas pelas mesmas e com as exigências de diversos tipos de usos. Trata-se, portanto, de um processo interpretativo que considera informações sobre características de meio físico em especial os solos, e da viabilidade de melhoramento da composição química e física dos mesmos. Assim, o seu desenho metodológico pode compreender três etapas, seguindo o preconizado por Ramalho Filho e Beek (1995):

- Levantamento e organização de um banco de dados gerando informações a partir das quais se elaboram os mapas básicos (solo, relevo, clima, uso da terra e vegetação);

- Avaliação das terras com base em tabelas de dados por meio de critérios previamente definidos; e

- Elaboração do mapa final de aptidão agrícola das terras.

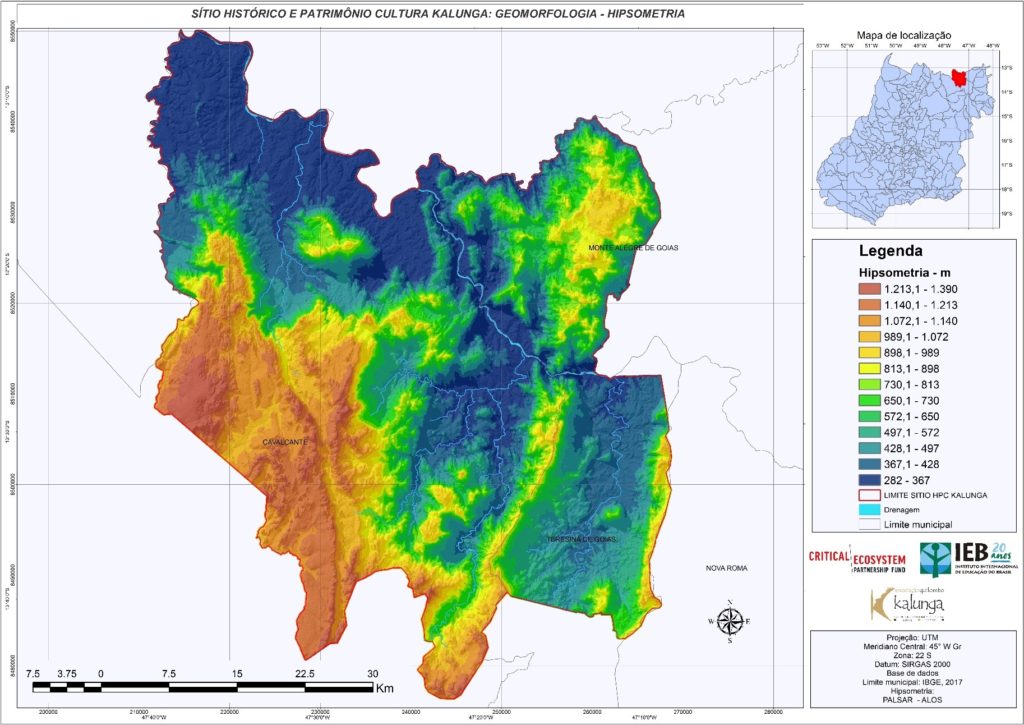

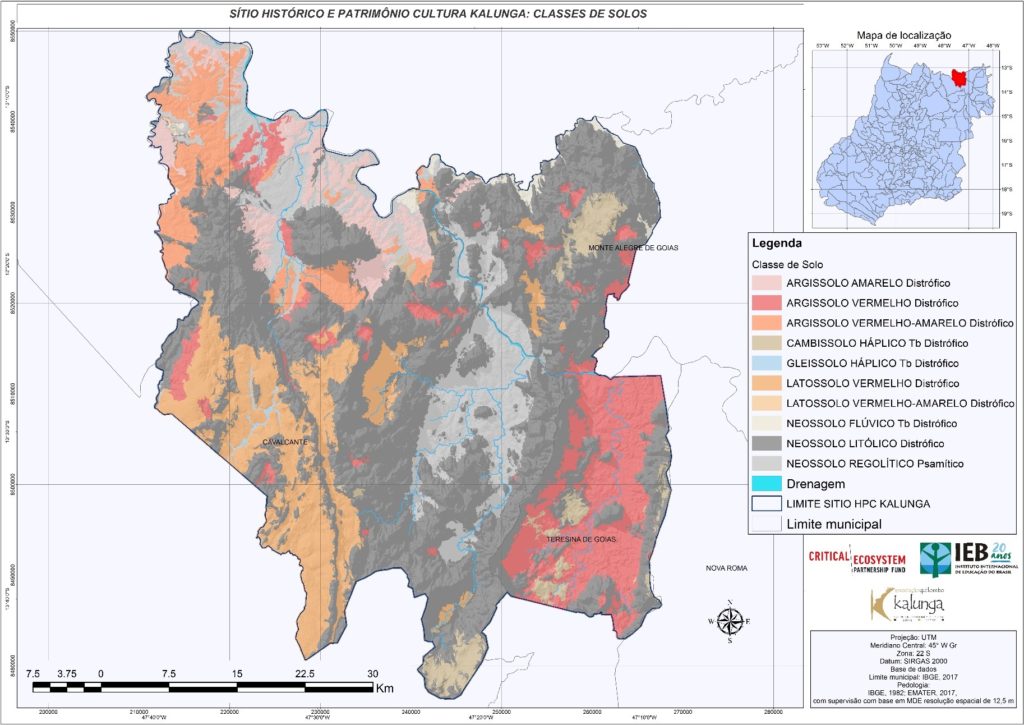

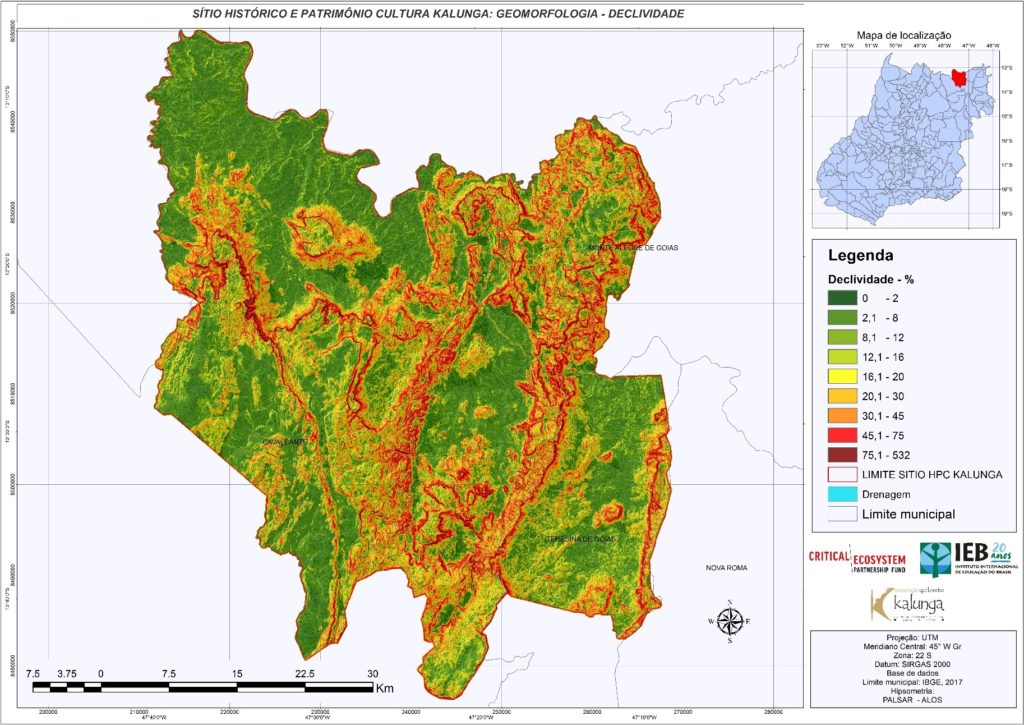

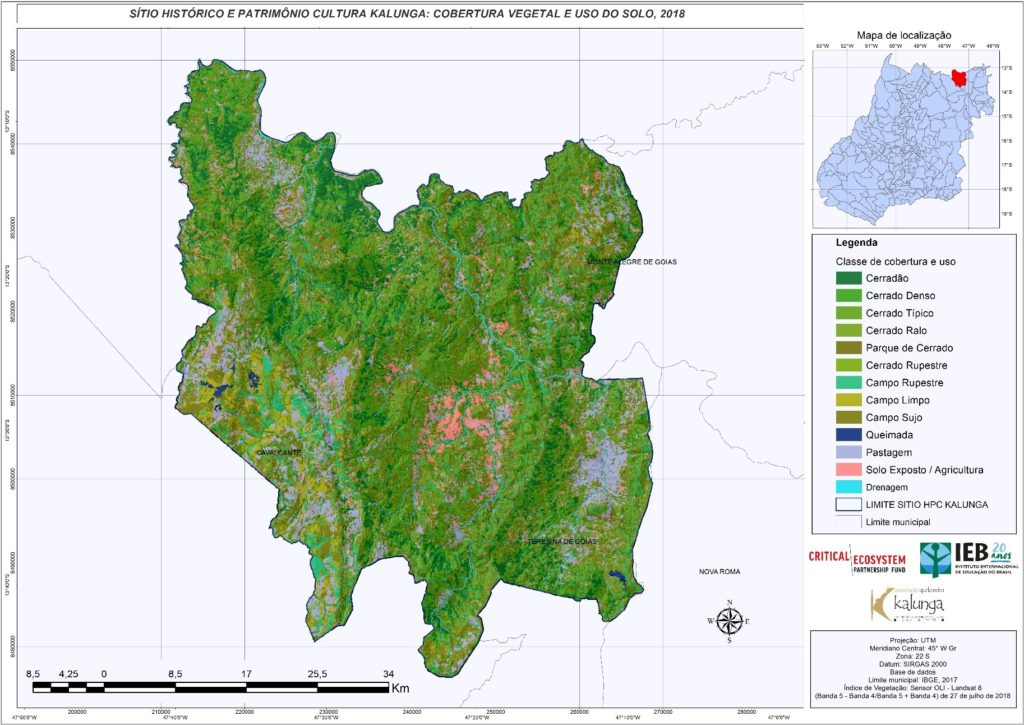

O processo de execução destes trabalhos atualmente pode ser viabilizado por meio de técnicas de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento, as quais permitem ainda aprimorar o necessário detalhamento na caracterização das classes de solos e de declividade das terras, bem como a disponibilidade de técnicas de confrontação dos planos de informação, através do cruzamento em Sistemas de Informações Geográficas (SIG). No presente trabalho esse processo foi realizado tendo com base o mapa de hipsometria (Figura 01); de solos (Figura 02); de declividade (Figura 03) e de cobertura e uso da terra (Figura 04), mediante o cruzamento dos mesmos por meio de geoprocessamento.

O levantamento e a classificação da aptidão agrícola das terras parte da interpretação das potencialidades de uso do solo face às necessidades e limitações para os diversos usos, tais como uso agrícola, uso para pastagem plantada ou cultivada e silvicultura. Procura-se diagnosticar o comportamento das terras para lavouras, nos sistemas de manejo A (baixo nível tecnológico), B (médio nível tecnológico) e C (alto nível tecnológico). Visa conhecer a disponibilidade dos recursos naturais, configurando-se, desse modo, como instrumento fundamental para o estabelecimento do zoneamento agrícola.

As terras sem aptidão para o uso agrícola são classificadas como destinadas à preservação da flora e fauna. Em geral compreendem terrenos fortemente ondulados – declividade maior que 45% – ou solos facilmente erodíveis tais como os Neossolos Quartzarênicos ou ainda áreas eventualmente inundadas tais como fundos de vale e pântanos. Ressalva-se que quando a metodologia faz esse destaque, deixa explícito de que estas áreas possuem extrema fragilidade/limitação de uso, prestando-se somente a esse tipo de uso, que é o preservacionista. Entretanto não há impedimento, todavia, que outras áreas de elevado potencial agrícola, possam ser destinadas também a preservação ambiental. Isso pode acontecer em áreas onde ocorrem Unidades de Conservação de Proteção Integral que, embora possam estar em solos de elevada fertilidade e relevo altamente favorável para uso de máquinas agrícolas, são destinadas exclusivamente a preservação da fauna e da flora.

A adoção de níveis de manejo, no sistema de avaliação da aptidão agrícola das terras, é considerado um procedimento altamente válido, sobretudo em países como o Brasil, onde, numa mesma região, existe uma grande variedade de condições técnicas, socioeconômicas e, consequentemente, diferenciados sistemas de manejo que convivem lado a lado (BENNEMA et al., 1965; RESENDE et al., 1995). Ainda, a partir da indicação de fatores limitantes (baixa fertilidade, excesso de água, falta de oxigênio, suscetibilidade à erosão e impedimento à mecanização), BENNEMA et al. (1965) consideram que o sistema de avaliação da aptidão agrícola tem um caráter dominantemente ecológico, sobretudo no que tange aos seus três primeiros fatores.

Nessa mesma linha, ao versarem sobre o foco da metodologia, Ramalho Filho e Beek (1995), apesar de mencionarem aspectos referentes à relação custo/benefício e tendência econômica em longo prazo, deixam claro de que o objetivo maior do método reside na orientação para práticas de manejo adequadas com vistas à sustentabilidade de uso das terras, subsidiar no planejamento regional e nacional.

Assim, entende-se que a classificação da aptidão agrícola das terras é um processo interpretativo com base nas informações que se tem de uma determinada área. Destaca-se ainda que o seu caráter é efêmero e pode sofrer variações com a evolução tecnológica e a disponibilidade de dados que permitem informações mais precisas. Portanto, entende-se que quanto mais informações se têm acerca do solo, bem como maior nível de detalhamento, mais bem elaborada será a classificação de aptidão agrícola dos mesmos. Ressalta-se ainda que não se trata precisamente de um guia para obtenção do máximo benefício das terras e, sim, de uma orientação de como devem ser utilizados seus recursos no planejamento que vise um desenvolvimento sustentável.

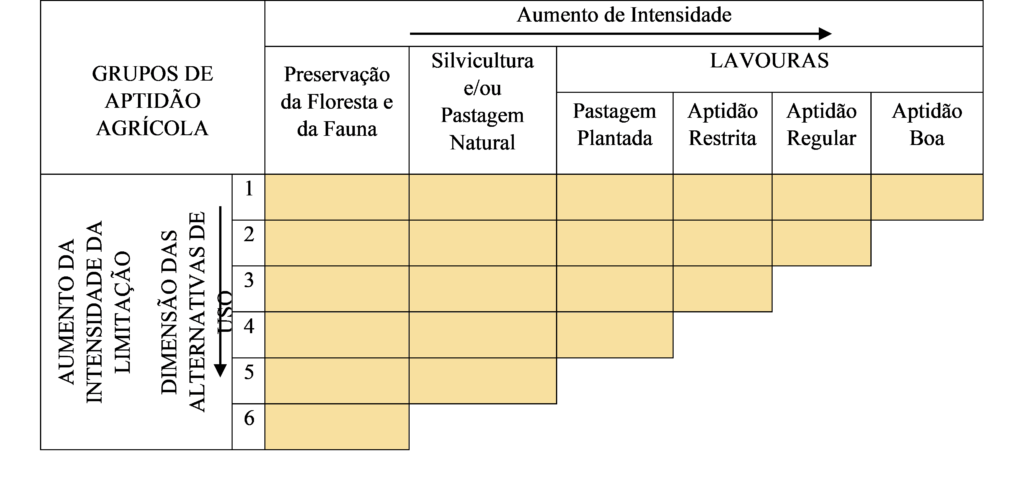

O quadro 01 representa esquematicamente como podem ser interpretados os grupos de aptidão agrícola das terras, considerando o aumento da intensidade de uso e o aumento da intensidade de limitação. Quadro 01: Alternativas de utilização das terras de acordo com os grupos de aptidão agrícola.